近年、急速に高齢化が進む日本において、ご家族の介護やご自身の老後について漠然とした不安を抱えている方は少なくないでしょう。特に、「療養病院」という言葉を聞くたびに、漠然とした心配や「介護保険って何ができるの?」といった疑問が頭をよぎる方もいらっしゃるかもしれませんね。私自身も、祖母の介護を経験する中で、その複雑さや、意外と知られていない最新のサービス動向、そして未来の介護費用やAIがもたらすであろう個別ケアの変化について深く考える機会がありました。インターネット上には情報が溢れていますが、本当に信頼できる情報や、ご自身の状況にぴたりと合う選択肢を見つけるのは至難の業だと痛感しています。これからの時代、超高齢社会を賢く乗り切るためには、単なる知識だけでなく、私たちが直面する課題に対する具体的な解決策や、本当に役立つ未来志向の情報が必要です。

この記事で詳しく見ていきましょう。

私自身、祖母の介護を経験した時、本当に「どこから手をつけていいのか」と途方に暮れた経験があります。あの頃は、情報が断片的で、何が自分たちの状況に合っているのかを見極めるのが本当に大変でした。でも、その中で感じたのは、漠然とした不安を具体的に紐解き、一つずつ理解していくことで、道筋が見えてくるということ。超高齢社会と言われる現代において、多くの人が感じるであろう「漠然とした不安」の正体は、実は「知らないこと」からくるものが多いのかもしれません。

超高齢社会で誰もが直面する「漠然とした不安」の正体

1. 遠い未来ではない「老い」と「介護」のリアリティ

日本に暮らす私たちにとって、「老い」や「介護」は、もはや遠い未来の話ではありません。統計データが示す数字だけでなく、友人や知人、時には自分自身の親の世代が直面している現実として、肌で感じている人も多いのではないでしょうか。私自身も、祖母が転倒して入院することになった時、「まさかこんなに早く、自分たちが本格的な介護に直面するとは」と、強い衝撃を受けました。それまでは、どこか他人事のように感じていた部分が正直ありました。しかし、いざその状況に直面すると、病気や加齢に伴う身体機能の低下、認知症の進行など、予測不能な要素があまりにも多く、それらが一度に押し寄せてくる感覚でした。この「予測不能性」こそが、多くの人が抱える漠然とした不安の大きな要因だと、今では強く感じています。

2. 情報の海に溺れず「本当に必要な情報」を見つける難しさ

インターネットを開けば、介護に関する情報は山のように溢れています。しかし、そのすべてが正しいわけでも、私たち一人ひとりの状況に合っているわけでもありません。私の場合も、祖母の介護で最初に直面したのは、「どの情報が信頼できるのか」という壁でした。公的な情報、民間のサービス情報、個人の体験談…あまりに多すぎて、どれを信じればいいのか分からなくなってしまったのです。例えば、あるサービスでは「費用が安い」と謳われていても、実際に問い合わせてみると、オプション料金が膨大で想像以上の金額になったり、利用条件が厳しかったりすることも多々ありました。このように、断片的な情報だけを鵜呑みにせず、多角的に検証し、自分の足で情報を集めることの重要性を痛感したのです。これが、漠然とした不安を具体的に解消していく第一歩だと確信しています。

医療と介護の狭間にある「療養」の真実、そして現状

1. 「療養」という言葉が持つ複雑な意味合いと、その選択肢

「療養」と聞くと、多くの人が漠然と「病院で寝たきりの状態」をイメージしがちですが、実際にはその言葉が含む意味は非常に広いです。急性期病院での治療を終えた後、自宅への復帰を目指してリハビリを行う期間を指す場合もあれば、長期的に医療的ケアが必要な状態が続き、特定の施設で生活することを指す場合もあります。祖母のケースでも、急性期の治療を終えた後、自宅に戻るためのリハビリが必要となり、一時的に「回復期リハビリテーション病棟」でお世話になりました。しかし、その後、慢性的な疾患と認知症の進行により、自宅での介護が困難になったため、最終的には「介護医療院」という選択肢を検討することになりました。このように、一言で「療養」と言っても、その人の病状や生活環境、家族の状況によって最適な場所や期間、そして提供されるケアの内容は大きく異なります。

2. 介護保険サービスと医療保険サービスの境界線、そして連携の重要性

医療と介護は密接に関わり合っていますが、それぞれの制度が異なるため、その境界線が非常に分かりにくいと感じる方が多いのではないでしょうか。私自身も、祖母の介護中に「これは医療保険でカバーされるのか、それとも介護保険なのか?」という疑問に何度もぶつかりました。例えば、医師による診察や薬の処方は医療保険の範囲ですが、食事の介助や入浴の介助、生活リハビリなどは介護保険の範囲となります。特に重要なのは、医療と介護がスムーズに連携することです。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャーなど、多職種が情報を共有し、連携することで、利用者にとって最適なケアが提供されます。祖母が施設に入所する際も、それまで関わっていた医療機関からの情報提供が非常にスムーズに行われたおかげで、新しい環境でも安心して生活を始めることができました。この連携こそが、質の高い療養生活を支える鍵だと実感しています。

祖母の経験から学んだ!複雑な介護保険制度の「使える」側面

1. 介護保険サービスの利用開始までの道のりと、ケアマネジャーの存在

「介護保険」と聞くと、難解な制度だと感じてしまい、なかなか利用に踏み切れない人もいるかもしれません。しかし、私の祖母の介護を通して強く感じたのは、この制度を賢く利用することの重要性でした。介護保険サービスの利用を開始するには、まず市町村への申請から始まります。要介護認定を受けるまでには時間もかかりますし、書類の手続きなど、正直なところ面倒だと感じる部分もありました。しかし、このプロセスで本当に心強かったのが、「ケアマネジャー」の存在です。ケアマネジャーは、利用者の心身の状態や家族の状況をヒアリングし、一人ひとりに合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成してくれる専門家です。祖母の場合も、ケアマネジャーさんが親身になって話を聞いてくださり、デイサービスや訪問看護、福祉用具のレンタルなど、必要なサービスを的確に提案してくれました。自分たちだけで情報を集め、計画を立てるのは非常に困難だったでしょう。

2. 意外と知られていない介護保険で利用できる多様なサービス

介護保険制度がカバーするサービスは、私たちが想像する以上に多岐にわたります。もちろん、訪問介護や通所介護(デイサービス)といった基本的なサービスだけでなく、例えば住み慣れた自宅で生活を続けられるようにするための「住宅改修費の支給」や、手すりや段差解消などの「福祉用具の購入費の支給」などもその対象です。祖母は、自宅での生活が困難になった後、最終的には「介護医療院」という施設サービスを利用することになりましたが、それまでは訪問介護とデイサービスを組み合わせて利用していました。これにより、私たちが仕事をしている日中も安心して祖母を任せることができ、私たち家族の負担も大きく軽減されました。介護保険のサービスは、何も施設入所だけではありません。在宅での生活を支援するためのサービスが非常に充実していることを、もっと多くの人に知ってほしいと心から願っています。

| サービスの種類 | 主な内容 | 利用対象者 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 身体介護(入浴・食事介助など)、生活援助(掃除・洗濯など) | 自宅で生活する要介護者 |

| 通所介護(デイサービス) | 施設で入浴、食事、レクリエーション、機能訓練を提供 | 施設に通う要介護者 |

| 訪問看護 | 看護師による医療処置、健康管理、相談 | 自宅で生活する要介護者・要支援者 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 一時的に施設に入所し、入浴、食事、レクリエーションを提供 | 家族の介護負担軽減を目的とする要介護者・要支援者 |

| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等で生活援助、身体介護、機能訓練を提供 | 特定施設に入居する要介護者・要支援者 |

介護費用、どこまでが自己負担?知っておくべき現実と賢い備え

1. 介護費用の現実:毎月の負担と一時的な出費の内訳

介護費用は、多くの人にとって大きな懸念事項でしょう。私も祖母の介護を経験する中で、その費用の大きさに改めて驚きました。介護保険サービスを利用する場合、原則として費用の1割(所得に応じて2割または3割)を自己負担することになります。一見すると少額に思えますが、毎日のようにサービスを利用したり、施設に入所したりすると、塵も積もれば山となる、という言葉が身に染みてわかります。例えば、祖母が施設に入所していた時期は、サービス利用料の自己負担分に加えて、食費や居住費、日常生活費などがかかり、毎月数十万円の費用が発生していました。また、施設への入所時に一時金が必要になるケースや、介護用のベッドや車椅子などの初期費用も無視できません。これらの「見えにくい費用」を事前に把握しておくことが、賢い備えの第一歩となります。

2. 負担を軽減するための公的制度と、賢い資金準備の方法

介護費用は高額になりがちですが、その負担を軽減するための公的制度もいくつか存在します。最も代表的なのが、「高額介護サービス費制度」です。これは、1ヶ月間の介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されるというものです。祖母の施設利用時も、この制度のおかげで実質的な自己負担額が軽減され、本当に助けられました。また、医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、年間で一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる「高額医療合算介護サービス費制度」もあります。これらの制度は、自分から申請しなければ利用できないため、介護に直面したらすぐに自治体やケアマネジャーに相談することが大切です。さらに、民間の介護保険や生命保険の特約を活用する、貯蓄を計画的に行うなど、将来を見据えた資金準備も非常に重要だと痛感しています。

AI・テクノロジーが介護の未来をどう変えるか?最前線レポート

1. 介護現場に導入される最新テクノロジーの事例と可能性

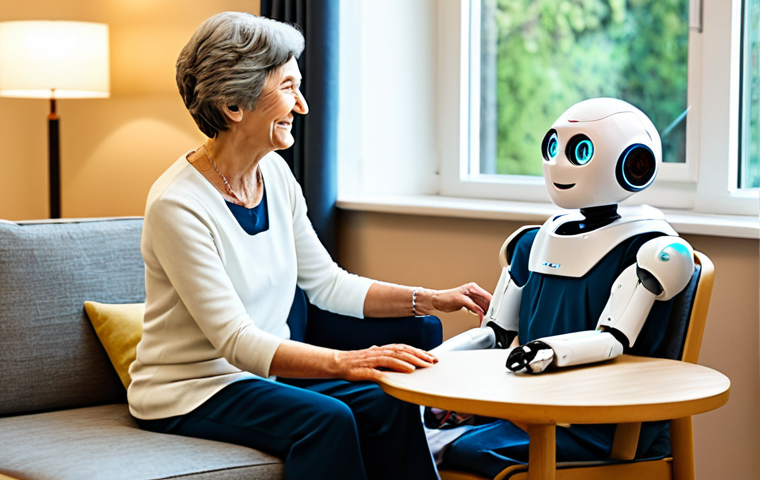

介護現場では、人手不足の深刻化に伴い、AIやロボット、IoTといった最新テクノロジーの導入が急速に進んでいます。私が特に注目しているのは、見守りセンサーや服薬支援ロボット、そしてコミュニケーションロボットといった、日々の生活の質を向上させる技術です。例えば、祖母の介護で一番心配だったのは、夜間の転倒でした。もし、ベッドから離れたことを感知してアラートを出すセンサーがあれば、家族の精神的な負担はかなり軽減されただろうと感じています。また、ある介護施設では、AIが利用者の表情や声のトーンから心の状態を分析し、最適なコミュニケーションを促すロボットを導入していると聞きました。これらのテクノロジーは、介護者の負担を減らすだけでなく、介護される側の自立支援やQOL(生活の質)向上にも大きく貢献する可能性を秘めていると、私自身大いに期待しています。

2. 個別ケアの進化:AIが描くパーソナライズされた介護の未来

AIの進化は、将来的に介護の「個別化」を劇的に進めるでしょう。これまでは、ケアプランが画一的になりがちでしたが、AIは膨大なデータから一人ひとりの利用者に関する情報を詳細に分析し、その人の健康状態、生活習慣、嗜好、さらには感情の機微までをも考慮した、オーダーメイドのケアプランを提案できるようになります。例えば、AIが過去の行動パターンや健康データを解析し、「この時間帯に水分補給を促すのが最も効果的である」「今日はいつもより活動量が少ないため、もう少し声かけが必要」といった具体的なアドバイスを介護者に提供できるようになるかもしれません。これにより、介護は「与えられるもの」から「その人らしく生きることを支えるもの」へと進化し、誰もが自分らしい人生を最期まで謳歌できるような未来が現実のものとなるでしょう。私たちが本当に求めるのは、単に身体的なケアだけでなく、心の充足や自己実現を支える介護なのだと、AIの可能性に触れるたびに感じます。

家族が介護で燃え尽きないために:心のサポートと外部サービスの活用

1. 介護者の「バーンアウト」を防ぐための心のケアと休息の重要性

介護は、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。特に、家族が主な介護者となる場合、終わりが見えない責任感やプレッシャーから、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥ってしまうケースが少なくありません。私自身も、祖母の介護が始まったばかりの頃は、「私がしっかりしなければ」という一心で、自分のことは二の次にしていました。しかし、ある日突然、心が折れて涙が止まらなくなったことがありました。その時、初めて「自分も休む必要がある」と強く感じたのです。介護者が心身ともに健康でなければ、質の高い介護を提供し続けることはできません。定期的に息抜きをする、趣味の時間を設ける、友人や家族と話すなど、意識的に自分を労わる時間を作ることが何よりも大切です。時にはプロのカウンセリングを受けることも、有効な心のケアとなり得ます。

2. 遠慮せず頼ること:地域資源や専門家との連携で支え合う介護

介護は、決して一人で抱え込むものではありません。地域には、介護者のための交流会や相談窓口、そして多様なサポートサービスが存在します。祖母の介護を通して、私が最も学び、実践して良かったと感じるのは、「遠慮せずに外部に頼ること」でした。例えば、地域のボランティア団体が提供する高齢者向けの外出支援サービスを利用したり、介護福祉士やソーシャルワーカーといった専門家に困り事を相談したりすることで、自分たちの負担を軽減し、同時に祖母にとっても新しい刺激や交流の機会が生まれるという好循環が生まれました。地域の包括支援センターや、前述のケアマネジャーは、こうした地域資源と私たちをつなぐ重要な役割を担ってくれます。完璧な介護を目指すのではなく、「支え合う介護」という視点を持つことが、家族が疲弊せず、長く介護を続けていくための鍵だと確信しています。

未来を見据えた選択:自分らしい老後をデザインするための情報収集術

1. 「人生の最終段階」をデザインする:エンディングノートとリビングウィル

「老後」と聞くと、漠然とした不安を覚えるかもしれませんが、それは同時に「自分らしい人生の最終段階」をデザインできる貴重な機会でもあります。私自身、祖母の介護を通して、エンディングノートやリビングウィルの重要性を痛感しました。エンディングノートは、財産のことだけでなく、延命治療の意思、葬儀の希望、友人へのメッセージ、さらには好きな音楽や食べ物まで、自分の思いを自由に書き残せるものです。これは、残された家族が迷うことなく、故人の意思を尊重した選択をするための大きな助けとなります。リビングウィル(事前指示書)は、特に医療に関する延命措置の希望などを具体的に記すもので、尊厳死や安楽死とは異なる概念ですが、自分の最期をどう迎えたいかを明確にする上で非常に重要です。これらを元気なうちに作成しておくことは、自分だけでなく、家族にとっても安心材料となるでしょう。

2. 後悔しない選択のために:情報過多時代における「見極める力」

現代は情報過多の時代であり、介護や老後に関する情報も例外ではありません。だからこそ、その情報の中から「本当に自分に必要なもの」「信頼できるもの」を見極める力が求められます。私が祖母の介護で痛感したのは、口コミや表面的な情報だけで判断せず、必ず複数の情報源を比較し、可能であれば実際に施設の見学に行ったり、担当者と直接話したりすることの重要性でした。また、インターネット上の情報だけでなく、行政の窓口や地域包括支援センター、かかりつけ医、そして既に介護経験のある友人など、様々なチャネルから情報を収集することも大切です。最終的にどのような選択をするにしても、それが「自分にとって最善」だと納得できるまで、徹底的に情報収集と検討を重ねることが、後悔のない老後をデザインするための不可欠なプロセスだと強く感じています。

記事を終わりに

私自身、祖母の介護を通して感じたのは、漠然とした不安の多くは「知らないこと」から生まれるということです。超高齢社会を生きる私たちにとって、介護や老いは決して他人事ではありません。しかし、正しい知識と情報を持ち、適切なサポートを活用することで、その不安は「準備できるもの」へと変わっていきます。このブログが、皆さんの老後や介護に対する漠然とした不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。未来をデザインするために、共に学び、支え合っていきましょう。

知っておくと役立つ情報

1. 介護に関する不安や疑問は、まずお住まいの地域の「地域包括支援センター」や「ケアマネジャー」に相談しましょう。専門家が親身になってサポートしてくれます。

2. 介護保険サービスは非常に多岐にわたります。訪問介護やデイサービスだけでなく、住宅改修費の支給など、自宅での生活を支えるサービスも充実しています。

3. 介護費用は高額になることがありますが、「高額介護サービス費制度」など、自己負担を軽減する公的制度がありますので、積極的に活用を検討してください。

4. AIやロボットなど、最新のテクノロジーが介護現場に導入されつつあります。これらの技術は、介護負担の軽減やQOL向上に貢献する可能性を秘めています。

5. 介護は一人で抱え込まず、家族や地域、専門家など、周囲の人々と支え合うことが大切です。ショートステイや家族会なども積極的に利用しましょう。

重要事項まとめ

超高齢社会における漠然とした不安は「知らないこと」から生じることが多いですが、正しい知識と情報、そして適切な外部サービスや公的制度を活用することで、具体的な対策を講じることができます。特に、ケアマネジャーの役割、介護保険サービスの多様性、介護費用に関する公的支援、そしてAI・テクノロジーがもたらす介護の未来は、私たちが前向きに老後をデザインしていく上で非常に重要です。家族が燃え尽きないためにも、一人で抱え込まず、地域や専門家と連携し、互いに支え合う介護を目指しましょう。

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: 「療養病院」と聞くと漠然とした不安を感じるのですが、具体的にどんな心配をすればいいのでしょうか?

回答: うーん、そうですよね。私も祖母の介護を始めたばかりの頃は、「療養病院って、結局どんな場所なんだろう?」「費用はどれくらいかかるの?まさか青天井じゃないよね?」なんて、漠然とした不安の塊でした。特に、実際にどんなケアが受けられるのか、家族の面会はどれくらい可能なのか、はたまた最期をそこで迎えることになったら…なんて想像すると、胸が締め付けられるような気持ちになったのを覚えています。インターネットで調べても、情報が多すぎてどれが自分たちに必要なのか分からなくて、余計に混乱するばかり。結局、一番の不安って、「知らないこと」そのものなんですよね。だからこそ、まずは「何が分からないのか」を具体的にすることが第一歩だと、身をもって痛感しました。

質問: 介護保険、本当に複雑で頭が痛くなります。実際に利用するには、一体何から手をつけたらいいのか、具体的なステップを教えていただけますか?

回答: 介護保険、確かに最初は「なんのこっちゃ?」ってなりますよね。私も祖母の申請で役所に行った時、たくさんの書類と専門用語に「うわ…」ってなりました(笑)。でも、実際に経験してみて分かったのは、まずは「住んでいる市区町村の地域包括支援センター」に電話でも良いから相談するのが一番の近道だということ。そこで「介護保険を使いたいんですが」と伝えれば、申請の仕方から、どんなサービスがあるのか、今後の流れまで、親身になって教えてくれます。専門家が間に入ってくれると、一人で抱え込むよりずっとスムーズに進みますし、何より精神的に楽になりますよ。意外と知らない新しいサービスや、地域限定の支援なんかも教えてくれたりするので、ぜひ活用してみてください。

質問: 超高齢社会って言われますけど、これからの介護ってどう変わっていくんでしょう?特にAIがどう関わってくるのか、そして私たちがお金で困らないために今できることってありますか?

回答: 本当に、これからの介護はどんどん変わっていくんだろうなぁと、私もよく考えます。特に印象的だったのは、祖母が転倒した時、もっと早く異変に気づけるシステムがあれば…と感じたこと。AIやIoT技術の進化は、まさにそういった「個別ケア」の質を格段に上げてくれると期待しています。例えば、AIが利用者の生活パターンを学習して異常を察知したり、ロボットが身体的な負担を軽減してくれたり。でも、その一方で、それらの「未来のケア」にかかる費用ってどうなるんだろう?という懸念も正直ありますよね。だからこそ、今からできることとしては、まず「国の制度をしっかり知る」こと。そして、「早めの情報収集と家族間での話し合い」を始めること。漠然とした不安を具体的に「AIケアは月額いくらくらい?」とか「特定のサービスは保険適用外?」と分かれば、対策も立てやすいですからね。未来は不確かだけど、準備はできる。それが、賢く乗り切るための秘訣だと感じています。

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

장기요양보험 – Yahoo Japan 検索結果